Photo Credit: kasto - stock.adobe.com

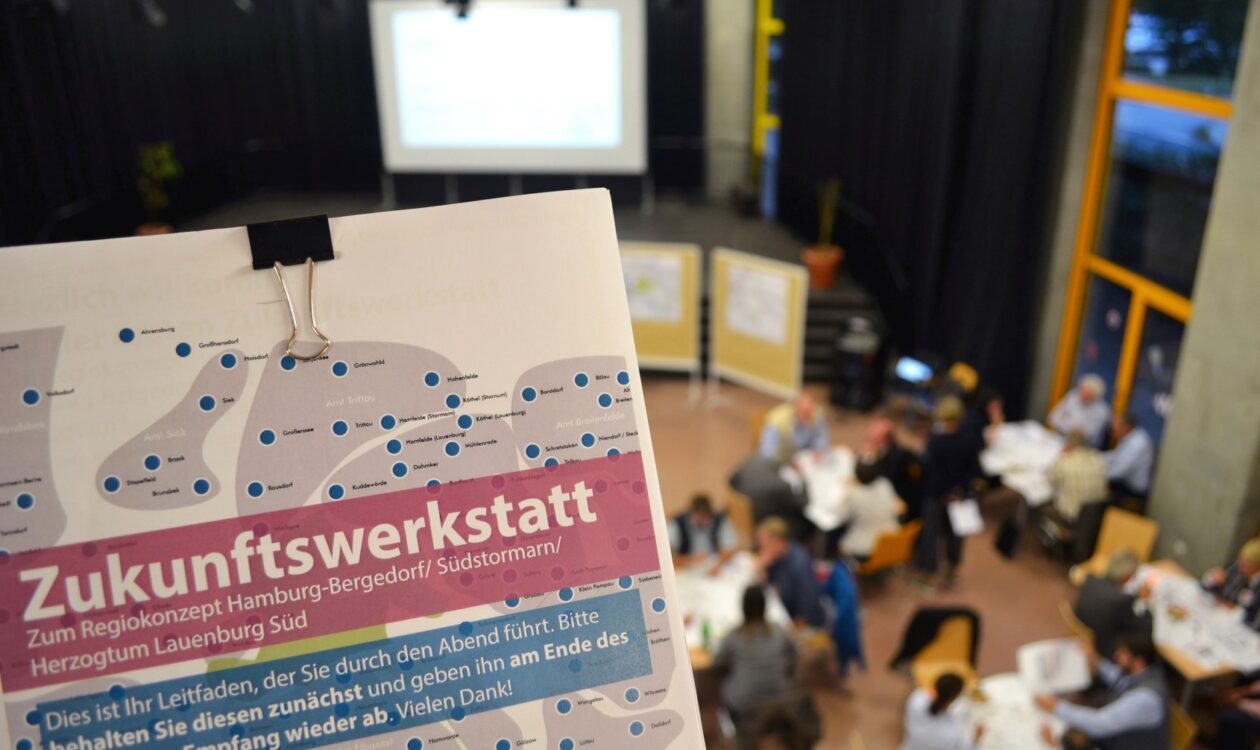

Diskutieren, gestalten, mitbestimmen: So gelingt Bürgerbeteiligung in der Region

Praxisnahe Strategien, Methoden und Tipps für erfolgreiche Beteiligungsverfahren

Bürgerbeteiligung kann den Unterschied machen: Wenn Menschen vor Ort aktiv eingebunden werden, entstehen Projekte, die wirklich zur Region passen – und die Akzeptanz steigt. Hannah Reisten, Expertin für Moderation und Beteiligungsverfahren, weiß aus Erfahrung, wie das am besten funktioniert. Im Interview berichtet sie von spannenden Projekten, erklärt, warum Beteiligung so wichtig ist und zeigt, mit welchen Methoden es gelingt, unterschiedlichste Interessengruppen einzubeziehen.

Hallo Hannah. Warum ist Bürgerbeteiligung so wichtig und wann setzt ihr auf Beteiligungsverfahren?

Hallo Hannah. Warum ist Bürgerbeteiligung so wichtig und wann setzt ihr auf Beteiligungsverfahren?

Für mich ist Bürgerbeteiligung eine Grundvoraussetzung für gute und nachhaltige Entscheidungen. Wenn Menschen aktiv eingebunden werden, fühlen sie sich ernst genommen und verstehen besser, warum bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden. Das schafft Vertrauen und sorgt dafür, dass Projekte im Sinne der Gemeinschaft gestaltet werden – also Planung mit den Bürger*innen und für die Bürger*innen.

Wir nutzen Beteiligungsverfahren vor allem in der Stadt- und Regionalentwicklung, z. B. bei Stadt- und Kreisentwicklungskonzepten, Dorferneuerungen sowie Strategien für Klimaschutz und Resilienz. Auch Mobilitäts- und Verkehrskonzepte werden mit Bürgerbeteiligung entwickelt.

Besonders spannend finde ich, wie wir im Regionalmanagement lokale Akteure und die Bevölkerung direkt in die Entscheidungsfindung einbinden. Sie wirken bei der Gestaltung der regionalen Entwicklungsstrategie, der Auswahl förderfähiger Projekte und deren Umsetzung mit. So tragen sie maßgeblich dazu bei, die Lebensqualität in ihrer Region nachhaltig zu verbessern.

Welche Vorteile bringt eine frühzeitige Beteiligung?

Eine frühzeitige Beteiligung hat viele Vorteile – sowohl für die Kommunen als auch für die Menschen vor Ort. Für die Kommune bedeutet sie, dass allgemeine Herausforderungen und spezielle Bedürfnisse der Bürger*innen früh erkannt werden. So können Lösungen passgenau entwickelt und spätere Konflikte oder Widerstände vermieden werden. Außerdem steigt die Akzeptanz für Projekte, weil die Menschen von Anfang an mitreden und mitgestalten können. Das erleichtert die Umsetzung ungemein und stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation mit der Heimat. Insgesamt führt eine frühzeitige Beteiligung zu besseren, nachhaltigen Ergebnissen, die wirklich den Bedürfnissen der Menschen entsprechen.

Wie wichtig ist eine gute Moderation für erfolgreiche Bürgerbeteiligung in der Regionalentwicklung?

Für mich ist eine gute Moderation absolut entscheidend. Sie sorgt dafür, dass alle Stimmen gehört werden – auch die, die sonst vielleicht zurückhaltender sind. In der Regionalentwicklung treffen oft ganz unterschiedliche Interessen und Perspektiven aufeinander. Eine gute Moderation schafft den Rahmen, damit alle konstruktiv miteinander ins Gespräch kommen und gemeinsam Lösungen finden können.

Als externe Moderator*innen bleiben wir objektiv und unparteiisch und verfügen über das nötige fachliche Know-how. So bekommen alle Teilnehmer*innen die gleichen Chancen, ihre Meinungen und Ideen einzubringen und der Prozess bleibt transparent und fair. Ohne eine professionelle Moderation wäre erfolgreiche Bürgerbeteiligung kaum möglich

Welche Methoden nutzt ihr, um die Beteiligung und Moderation spannend und interaktiv zu gestalten?

Beteiligung sollte auf jeden Fall auch Spaß machen! Wenn Menschen Freude daran haben, sich einzubringen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, sind sie viel engagierter und offener. Eine positive Atmosphäre schafft Motivation und fördert kreative Ideen – das macht den gesamten Prozess lebendiger und erfolgreicher.

Haben wir beispielsweise den lokalen Bezug einer Gemeindeentwicklung oder eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK), eröffnen wir mit einer Online-Mapping-Darstellung die Frage, wo sich die Betroffenen Veränderung wünschen. Die Teilnehmenden können mit einem Klick einen Punkt setzen und diesen beschreiben. Das Ergebnis rekapitulieren wir in einer Bürgerwerkstatt und ziehen daraus weitere fachliche Schlüsse für die Entwicklung des Ortes.

Welche Rolle spielt digitale Bürgerbeteiligung im Vergleich zu klassischen Präsenz-Workshops in der Regionalentwicklung?

Welche Rolle spielt digitale Bürgerbeteiligung im Vergleich zu klassischen Präsenz-Workshops in der Regionalentwicklung?

Ich sehe digitale Bürgerbeteiligung und klassische Präsenz-Workshops nicht als Gegensätze, sondern als sich gut ergänzende Methoden. Wenn es darum geht, gemeinsam eine Zukunftsvision für die Region zu entwickeln, sind Präsenz-Workshops für mich besonders wertvoll. Der direkte Austausch, die Diskussion und das gemeinsame Erarbeiten von Zielen schaffen eine besondere Dynamik, die online nur schwer zu ersetzen ist.

Anders sieht es bei konkreten Maßnahmen auf lokaler Ebene aus. Hier arbeiten wir gern mit digitalen Karten, auf denen Bürger*innen zeitlich flexibel und bequem von zu Hause aus beispielsweise Gefahrenstellen oder heiße Sommerplätze markieren können. Das ist bei einem Radverkehrs- oder Klimawandelanpassungskonzept hilfreich.

Der große Vorteil der digitalen Beteiligung liegt in ihrer Orts- und Zeitunabhängigkeit. Gerade Menschen mit wenig Zeit, Familien mit kleinen Kindern, Berufstätige oder ältere Personen profitieren davon, da sie sich einbringen können, wenn es für sie passt, ohne an feste Termine oder Orte gebunden zu sein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die oft große räumliche Ausdehnung der Gebietskulissen. Da liegen manchmal weit über 100 Kilometer zwischen verschiedenen Orten. Die Wege zu einer Präsenzveranstaltung ist also für viele Menschen einfach zu lang. Hier führen wir entweder mehrere teilräumliche Präsenzveranstaltungen oder Videokonferenzen durch.

Auch Jugendliche oder Menschen, die Hemmungen haben, bei öffentlichen Treffen ihre Meinung zu äußern, nutzen digitale Formate gern, weil sie anonym und entspannt von zu Hause aus mitmachen können. Insgesamt sorgt diese Flexibilität dafür, dass die Beteiligung vielfältiger und inklusiver wird, was am Ende zu besseren und ausgewogeneren Ergebnissen führt.

Welche Herausforderungen begegnen euch bei Beteiligungsverfahren?

Eine der größten Herausforderungen ist oft, dass unterschiedliche Interessen und Erwartungen aufeinandertreffen. Menschen bringen verschiedene Erfahrungen, Meinungen und Bedürfnisse mit – das kann zu Spannungen oder Widerständen führen. Manchmal sind Positionen festgefahren und es fehlt an Vertrauen in den Prozess oder die Akteure. Hinzu kommt, dass nicht immer alle relevanten Gruppen gleich gut erreicht oder eingebunden werden können.

Wichtig ist, von Anfang an den Beteiligungsgegenstand klar festzulegen und die Grenzen der Beteiligung offen zu kommunizieren. So vermeiden wir, dass Erwartungen entstehen, die am Ende nicht erfüllt werden können, und schützen den Prozess vor Enttäuschungen.

Um Konflikte konstruktiv zu moderieren, ist es wichtig, von Anfang an klare Spielregeln für den Umgang miteinander zu etablieren und eine offene, respektvolle Gesprächskultur zu fördern. Als Moderator*innen nehmen wir eine neutrale Haltung ein, hören aktiv zu und sorgen dafür, dass alle Stimmen gehört werden.

Bei tiefergehenden Konflikten kann eine Mediation sinnvoll sein. Hier unterstützen speziell ausgebildete Kolleg*innen dabei, die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse herauszuarbeiten und gemeinsame Lösungen zu finden, die für alle akzeptabel sind. So schaffen wir eine Atmosphäre, in der Vertrauen wächst und tragfähige, nachhaltige Lösungen entstehen können.

Kannst du Beispiele für erfolgreiche Beteiligungsverfahren nennen, bei denen eine Moderation zu einem positiven Ergebnis geführt hat?

Da fällt mir der Radentscheid Koblenz ein: Eine Initiative engagierter Radfahrer*innen startete das Bürgerbegehren „Radentscheid“. Statt in einen zähen und konfliktreichen Austausch zu gehen, hat die Stadtverwaltung 2021 den konsensorientierten Dialogprozess „In Zukunft besser Rad fahren“ gestartet, den meine Kollegin Marion Gutberlet moderierte. In sechs ganztätigen Veranstaltungen wurden zunächst Kommunikationsregeln vereinbart. Anschließend wurden die Wünsche der Gruppe mit dem Machbaren abgeglichen, mit Blick auf gesetzliche Vorhaben und die Finanzierung aus Sicht der Stadtverwaltung: Ein sehr engagierter Prozess mit jeweils ca. 10 Personen des Radentscheids und der Verwaltung, der in einem umfangreichen Maßnahmenpaket mündete. Wesentlich war, dass der Dialog auf Augenhöhe stattfand, jede*r ernst genommen wurde und Entscheider*innen dabei waren. Nachdem es im Vorfeld durchaus Konflikte gab, waren alle Beteiligten offen, haben einander zugehört und damit eine Grundlage für eine kontinuierliche gute Zusammenarbeit gelegt, die noch immer andauert.

Heute sieht man an vielen Stellen in Koblenz, dass sich wirklich etwas tut. Ich kann das auch täglich auf meinem Weg zur Arbeit beobachten.

Ein anderes gelungenes Beispiel ist das Wohnraumkonzept in Bad Feilnbach meiner Kolleg*innen aus München. Die Gemeinde stand vor der Herausforderung, den steigenden Wohnraumbedarf nachhaltig und bezahlbar zu decken. Die Moderation spielte eine zentrale Rolle, indem sie einen strukturierten Dialog ermöglichte und unterschiedliche Perspektiven zusammenbrachte. Mit transparenter Kommunikation und verschiedenen Beteiligungsformaten konnte ein breites Spektrum an Meinungen und Ideen gesammelt werden. So wurden durch eine umfassende Beteiligung und die aktive Einbindung der Bürger*innen von Anfang an, gemeinsam mit der Gemeinde und den Einwohner*innen zukunftsfähige Lösungen entwickelt.

Auch die Resiliente Innenstadt Bremervörde ist ein positives Beispiel. Die Stadt Bremervörde beauftragte unser Bremer Team damit, eine Handlungsstrategie zu erstellen, um die Innenstadt unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte zukunftsfähig zu gestalten. Entscheidend war eine Online-Umfrage, mit der auch die Jugend aktiv einbezogen wurde. Dieser integrative Ansatz förderte die Akzeptanz und führte zu kreativen Ideen, die ohne breite Beteiligung möglicherweise nicht entstanden wären.

Was sind deine persönlichen Tipps für Kommunen oder Initiativen, die Beteiligungsverfahren starten wollen?

- Für mich ist es ganz wichtig, Beteiligung von Anfang an gut zu planen, transparent zu kommunizieren und klare Ziele zu definieren: Worum geht es genau? Was kann durch die Beteiligung beeinflusst werden, und wo sind die Grenzen? Das vermeidet Enttäuschungen und schafft Vertrauen.

- Außerdem empfehle ich, unterschiedliche Formate zu kombinieren: Präsenzveranstaltungen, digitale Angebote und auch niedrigschwellige Möglichkeiten, um eine breite und vielfältige Gruppe von Menschen zu erreichen.

- Ein weiterer Tipp ist, eine gute Moderation zu sichern: Neutralität, Offenheit und der respektvolle Umgang miteinander sind das A und O, damit alle sich trauen, ihre Meinung zu sagen.

- Und ganz wichtig: Beteiligung soll auch Spaß machen! Wenn Menschen sich wohlfühlen und die Atmosphäre stimmt, kommen oft viel kreativere und bessere Ideen zusammen.

Vielen Dank für die interessanten Einblicke und die guten Tipps zum Thema Beteiligung!